Kritik aus der   Leon

Gasts Leon

Gasts

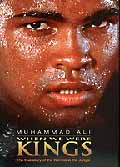

Dokumentarfilm

'When we were Kings'

Mehr als

ein Champion

Am 30.Oktober 1974 ruhen alle Augen der

Welt auf Zaire, wo sich die Boxerlegenden Muhammad Ali

und George Foreman im Ring gegenüberstehen. 1967 sollte

Ali zu den in Vietnam kämpfenden US-Truppen eingezogen

werden. Der damalige Schwergewichts-Champion verweigerte

den Dienst, bekam Berufsverbot und mußte die Boxkrone

abgeben. Ali war zum Islam konvertiert und hatte sich zum

Sprachrohr der afro-amerikanischen Bewegung in den

Vereinigten Staaten gemacht.

Als er 1974 auf dem Höhepunkt von

Watergate- und Vietnam-Krise die Chance bekam, sich den

Titel zurückzuholen, war das nicht nur ein sportliches

Großereignis, sondern vor allem die Gelegenheit zur

Demonstration schwarzen Selbstbewußtseins. Der

schillernde und boxerisch brilliante Fighter kämpfte und

siegte überraschend gegen den patriotischen

„weißen“ Schwarzen George Foreman, der sich

vier Tage vor dem Kampf verletzte und damit für eine

sechswöchige Verschiebung des „Rumble in the

Jungle“ sorgte.

In diesen sechs Wochen entstand Gasts

Dokumentation über den Kampf des Jahrhunderts “When

we were Kings“, die nun nach 23 Jahren endlich

fertiggestellt werden konnte. Bereits in den ersten

Einstellungen aber ahnt man die politische Absicht des

Ali-Portraits, Gasts Versuch, den Traum der 70er Jahre

von der Einheit von Politik, Ästhetik und Sport

einzufangen. Von allem erzählt der Film etwas.

Gast montiert Orginalmaterial (Ali mit

Zaires Ex-Diktator Mubuto, Ali auf Pressekonferenzen und

mit seinen schwarzen Brüdern) und Interviews mit

Zeitzeugen. Leider bleibt die Dokumentation mit ihrem

hartgeschnittenen Feature an der Oberfläche und tendiert

deshalb leicht zur Langeweile. Vom Kampf der Boxgiganten

sieht man gar nur ein paar flirrende Bilder. rou

|

|

Kritik aus den  Er ist wie ein schlafender Elefant gewesen,

sagen seine Bewunderer. Man konnte um ihn herum alles

machen, aber wenn er aufwachte . . . Nein,

da wurde kein Mensch zum Tier: aber der Mann „legte

dem Blitz Handschellen an“ und „bändigte den

Donner“. Er tänzelte mit ungemein geschmeidigen

Schritten in den Wahnsinnskampf, er schlug zu, aber

dahinter steckten nicht nur Kraft oder Zerstörungswille.

Da war ein innerer Auftrag. Er boxte für sein Volk und

er sah sich selber als Werkzeug Gottes.

Am 30. Oktober 1974 taumelte im

Stadion von Kinshasa in Zaïre George Foreman auf den

Boden. Der Schwergewichtsweltmeister im Boxen war

plötzlich, nach einigen jener berüchtigten Rechten,

hinüber. Sein Gegner über ihm zog noch einmal auf, aber

er stockte: „Muhammad Ali wollte die Ästhetik des

Niedergangs nicht durch einen plumpen Schlag

stören“, sagte ein Reporter.

In dem Dokumentarfilm „When we

were Kings“, für den Leon Gast gerade einen Oscar

erhalten hat, kommt der legendäre Boxkampf nur am Rande

vor. Aber diese eine Szene und der Kommentar drücken

alles über den Mann aus, der längst – und nicht

allein als Sportler – zum Mythos geworden ist:

selten hatte ein schwarzer Star die gerechte Sache seiner

Brüder und Schwestern so vehement und lautstark, so

publikumswirksam vertreten. Und kaum zuvor hatte ein

farbiger Amerikaner so stolz an die Wurzeln erinnert:

„Wir haben Afrika in Ketten verlassen und kehren als

Champions zurück.“

Gast wollte 1974 eigentlich einen Film

über das Musik-Festival drehen, das mit schwarzen

Show-Größen wie James Brown, B. B. King oder

Miriam Makeba parallel zum Boxkampf geplant war. Als sich

Foreman beim Training verletzte, mußte das Sportereignis

um sechs Wochen verschoben werden: Künstler, Sportler

und Journalisten durften das Land nicht verlassen.

Schließlich sah Diktator Mobutu, der „verkappte

Sadist“, wie Norman Mailer ihn nennt, die große

PR-Show für sein Land. Die aber stahl dem Mann mit der

Pelzmütze, der vor dem Kampf noch schnell einige

Oppositionelle umbringen ließ, der große Muhammad Ali:

einmal mit seinen Tiraden gegen Foreman, aber mehr noch

durch seine offensichtliche Verbrüderung mit den

Afrikanern.

Ali wollte sportlich wieder nach oben,

und das verband er mit einem politischen Feldzug, der von

vielen Weißen verlegen belächelt wurde. Der Boxer hatte

in Amerika alle Titel verloren und war verurteilt worden

– wegen Wehrdienstverweigerung: gegen Vietcongs

wollte er nicht in den Krieg ziehen, schließlich hätten

die noch nie „Nigger“ zu ihm gesagt. Jetzt in

Afrika jubelten ihm Frauen, Männer und Kinder auf der

Straße wegen dieser Haltung zu. Sicher, auch Foreman war

ein Schwarzer: für Ali aber eben nur ein

„Amerikaner“, der zudem noch mit einem

deutschen Schäferhund nach Kinshasa reiste. Das

„Ali, bomaye!“ („Ali, töte ihn!“)

wurde für einige Wochen zum Schlachtruf eines ganzen

Volkes.

Leon Gast vermittelt etwas von der

explosiven Stimmung damals, die nicht nur im Ring

herrschte. Die Interviews, Konzert- und Kampfaufnahmen

mischen sich zu einem Dokument, das ganz subjektiv die

Hommage an einen außergewöhnlichen Menschen sein will,

der heute noch, gezeichnet von einer unheilbaren

Krankheit, über ein wunderbares Charisma verfügt: er

war „gut und schön“. Und Spike Lee fügt

hinzu: „Er ist ein Held für uns.“ Bernd

Noack

|